你正在規劃下一季的內容,想知道大家最近對「氣炸鍋」的興趣高,還是「壓力鍋」?又或者,你想比較「國內旅遊」和「出國旅遊」哪個話題的熱度回來了?

你對一個主題充滿熱情,花了無數個夜晚,精心製作了一支影片或一篇文章。你滿心期待地按下發布鍵,然而,現實卻是冰冷的:觀看數寥寥無幾,互動稀稀落落。你忍不住對著螢幕吶喊:「為什麼?我這麼努力,為什麼就是沒人看?大家到底想看什麼?」

你感到極度的挫敗與迷惘,忍不住對著螢幕吶喊:「為什麼?我這麼努力,內容也夠專業,為什麼就是沒人看?大家到底想看什麼?」

於是你打開了 Google Trends 這個免費又好用的工具,輸入關鍵字、拉拉時間軸、看看地區差異。查完一組,再查下一組。五分鐘後,你得到了幾個有趣的發現,但同時也覺得…嗯,有點累,而且好像只能做很粗略的比較。

如果你對這個場景點頭如搗蒜,那接下來的消息絕對會讓你精神一振。

就在最近,Google 宣布:他們正式推出了 Google Trends API 的早期測試版!

簡單來說,這意味著我們終於可以不用再手動一個一個慢慢查了。未來,我們可以透過程式,直接、大量、自動化地取得 Google 搜尋趨勢的數據。這件事的影響,遠比你想像的要深遠。它不只是一個新工具,它很可能會徹底改變我們做內容策略、SEO 研究,甚至是市場分析的方式。

文章目錄

Google Trends 是什麼?

Google Trends(中文官方名稱為 Google 搜尋趨勢)是 Google 公司推出的一款基於 Google 搜尋數據的免費公開數據探索工具。它透過分析 Google 搜尋引擎中每天數十億次的搜索請求,告訴使用者特定關鍵字在特定時間範圍與地理區域內的「相對搜尋熱度」。

Google Trends 不會提供關鍵字的「絕對搜尋量」數據,而是將數據進行正規化(Normalize)處理,以 0 到 100 的指數來呈現。其中 100 代表該關鍵字在所選時間與地區範圍內的最高搜尋熱度,而 50 則表示其熱度為最高點的一半,0 則代表該關鍵字在此期間的搜尋量不足,無法構成有效數據。

你可以把它想像成一面能反映出特定人群,在特定時間點,對什麼事情最感到「好奇」、最想解決什麼「問題」、最渴望了解什麼「資訊」的鏡子。它衡量的是大眾的「關注度」與「意圖」的起伏變化。

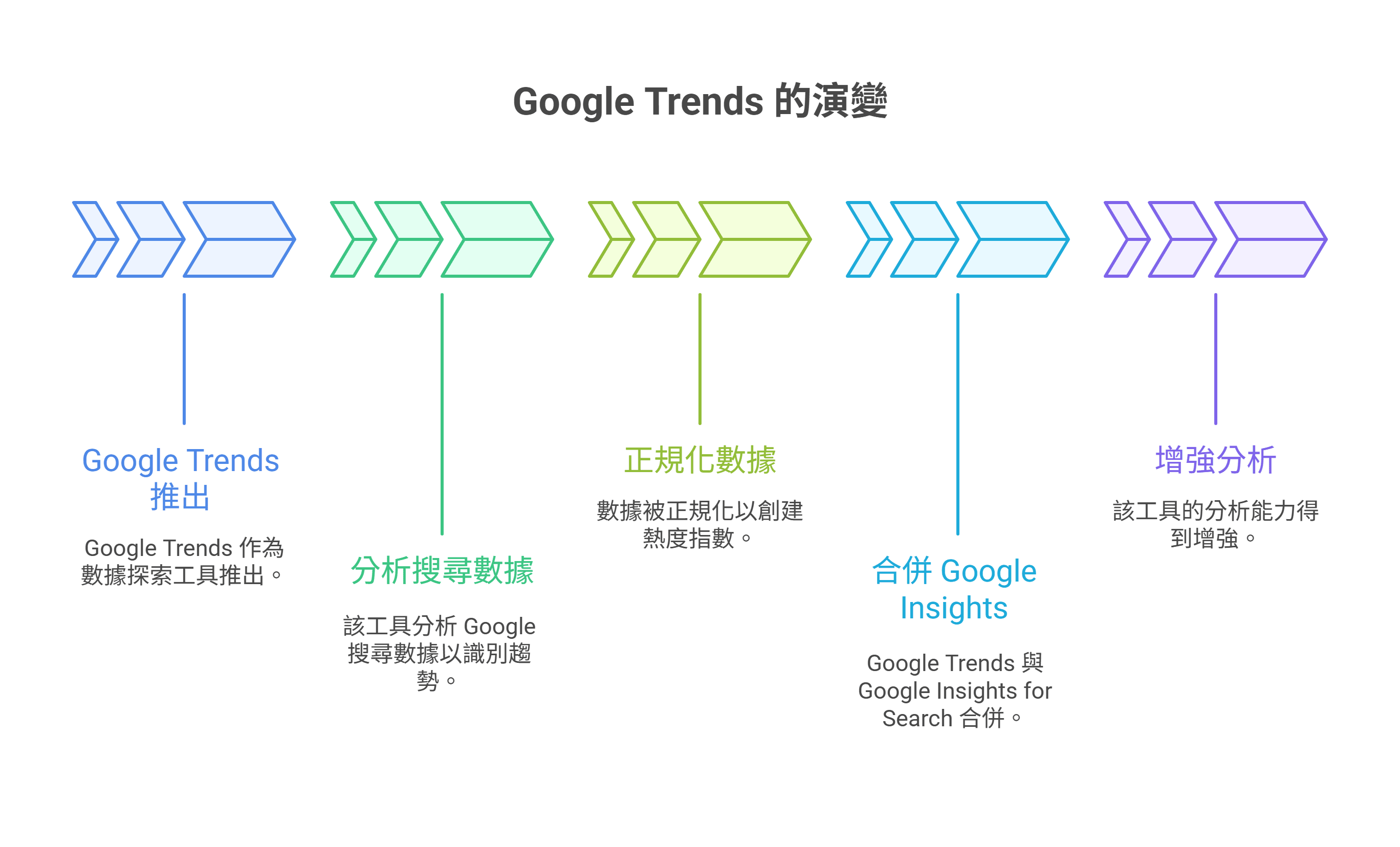

此工具最初於 2006 年推出,並在 2012 年 9 月 27 日與 Google Insights for Search 合併,納入了更複雜的地理區域與時間範圍分析功能。

Google Trends 功能與特色

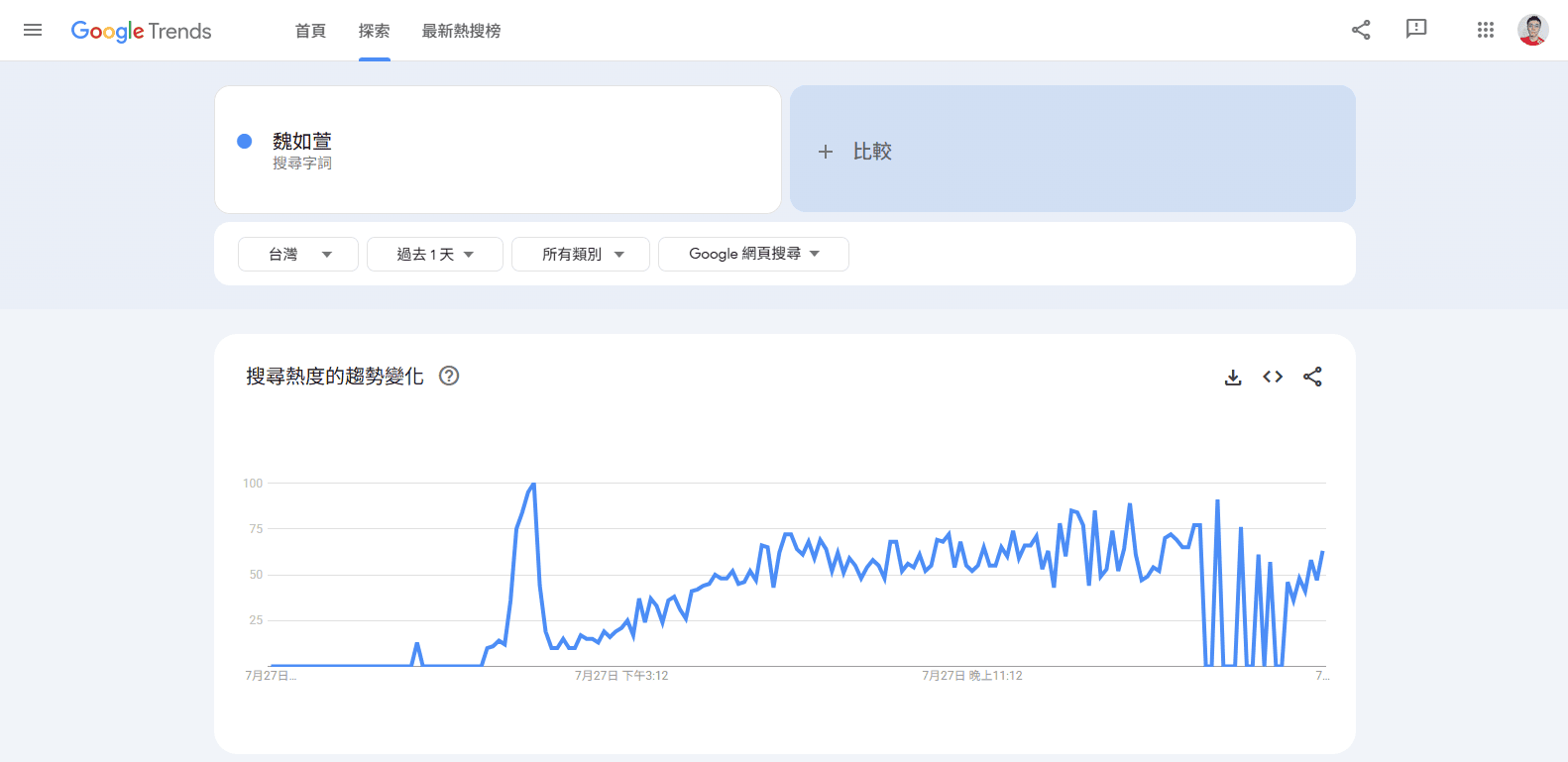

使用者可以輸入任何搜尋引擎查詢,並查看其從 2004 年至今的全球或特定國家/地區的搜尋熱度變化。圖表以折線圖形式呈現,直觀地顯示了公眾興趣的起伏。

此工具最多支援同時比較五個不同的搜尋字詞或主題,並在同一張圖表上顯示它們的相對熱度。這有助於使用者了解不同概念、品牌或人物之間的關注度消長。

使用者可以將數據範圍限定在特定國家、次級區域(如省、州)甚至城市。這項功能可用於分析不同地區的文化差異、市場需求或對特定議題的關注程度。

在每個搜尋結果頁面下方,Google Trends 會提供「相關主題」與「相關查詢」列表,分為「熱門」(Top)和「竄升」(Rising)兩種。

- 熱門:與使用者輸入的字詞最常被一同搜尋的關鍵字。

- 竄升:近期搜尋量增長最快的相關關鍵字,通常與新興話題或突發事件有關。

每年年底,Google 會發布「年度搜尋排行榜」(Year in Search),整理並公佈當年全球及各國搜尋量增長最快的關鍵字,內容涵蓋人物、議題、影視作品、體育賽事等,反映了當年度的社會文化焦點。

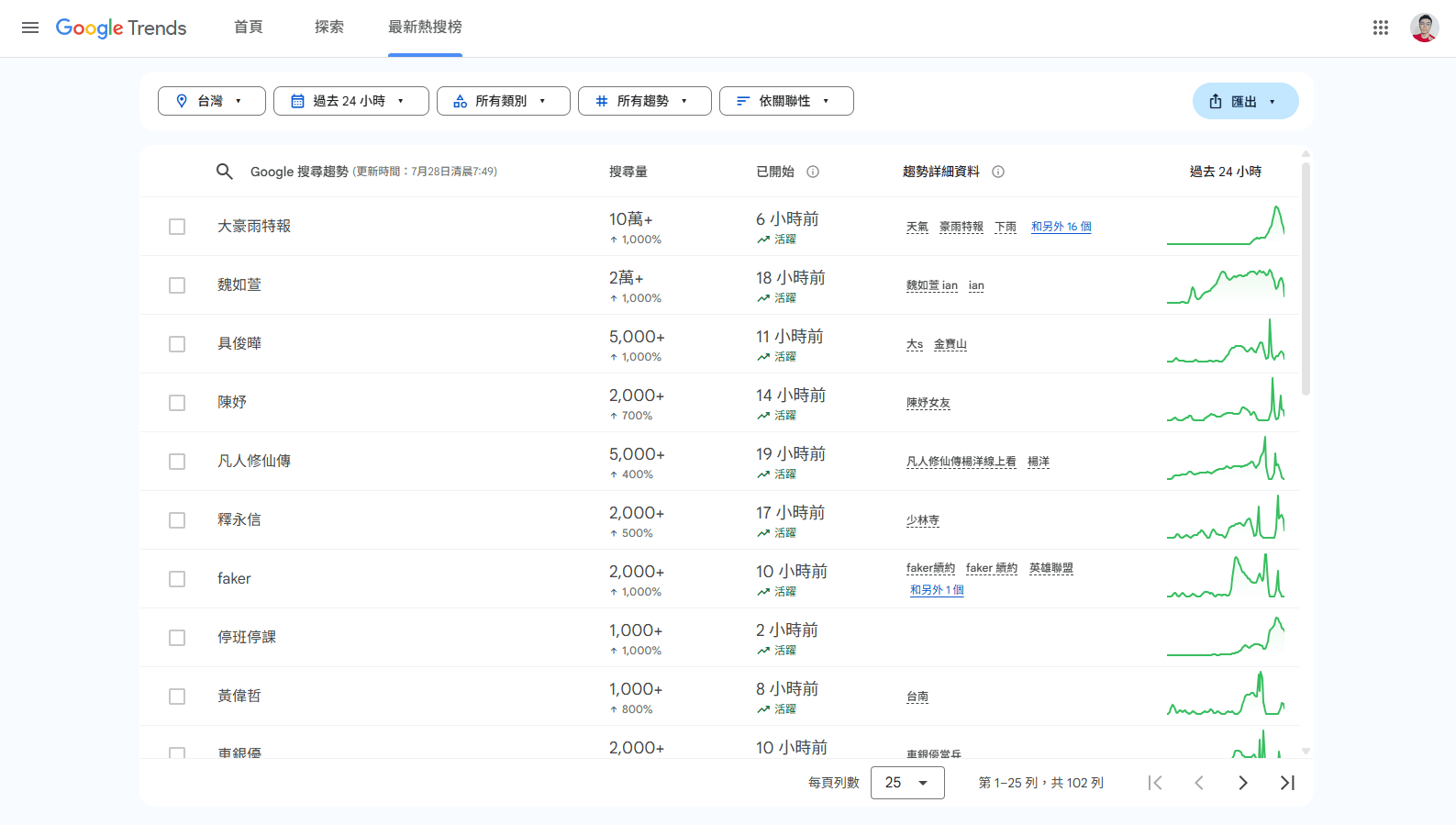

除此之外,你也可以透過「最新熱搜榜」頁面,來查詢過去 4, 24, 48 小時與最多 7 天的即時熱門關鍵字:

Google Trends 的數據是相對值而非絕對值。例如,關鍵字 A 在某週的指數為 100,關鍵字 B 為 50,這僅代表 B 的搜尋熱度是 A 在該週最高峰時的一半,並不代表 B 的搜尋次數是 A 的一半。所有數據都經過正規化處理,以方便在不同時間與地區之間進行比較。

此外,數據來源是 Google 搜尋的匿名化樣本,並非全部搜尋紀錄,因此在分析低搜尋量的字詞時可能存在數據不足或誤差的情況。

行銷人員與 SEO 專家使用 Google Trends 進行關鍵字研究、預測季節性需求(如「泳衣」在夏季的搜尋量上升)、發現新興市場趨勢,以及制定內容行銷策略。

Google Trends 常見誤解

迷思一:熱度指數 80 = 80,000 次搜尋?【錯誤!】

這可能是最致命的誤解。讓我用一個生活化的比喻來徹底澄清:Google Trends 的熱度指數就像「班級排名」。A 同學這次考了第一名(熱度 100),B 同學考了第五名(熱度可能 80)。這只告訴我們 A 的分數比 B 高,但我們無從得知 A 到底是考了 100 分還是 95 分。同樣地,熱度 100 只代表那是你所選區間內的「最高點」,它不是一個絕對的搜尋量數字。

迷思二:Google Trends 只是給 SEO 專家用的工具?【狹隘了!】

如果只用它來找關鍵字,那就好比把一台超級跑車只用來當買菜車。將其定位從單純的「SEO 工具」提升到「市場洞察工具」,你會發現它的價值無窮。創業者可以用它驗證商業點子,行銷人員可以用它規劃活動時程,記者可以用它追蹤新聞熱點,甚至學生都能用它來研究社會現象。

迷思三:趨勢線往下走,就代表沒市場了?【不一定!】

趨勢的解讀需要脈絡。許多主題都有其自然的生命週期或季節性波動。例如,「減肥」的搜尋熱度通常在夏季前達到高峰,入冬後下降,這不代表人們冬天就不想減肥了,只是關注度自然降低。解讀趨勢時,必須拉長時間維度,觀察是否存在規律,並結合社會背景來分析,避免做出草率的判斷。

了解了 Google Trends 的基本定義與組成後,本文的重點將不再是重複說明這些功能如何操作。我們將聚焦於一個更核心的問題:如何建立一套正確的「思維模型」,將這個工具從一個被動的數據查詢器,轉變為一個主動的策略探測儀,幫助我們在創作與商業決策的起點,就走在正確的道路上。

如何使用 Google Trends 了解過去與未來

既然我們對「Google Trends」是什麼有了清晰的共識,現在,讓我們來揭示一個驚人的事實。

真正決定你能否從這個工具中榨出黃金的,並非你對其功能有多熟悉,而在於你使用它時的「心態」。

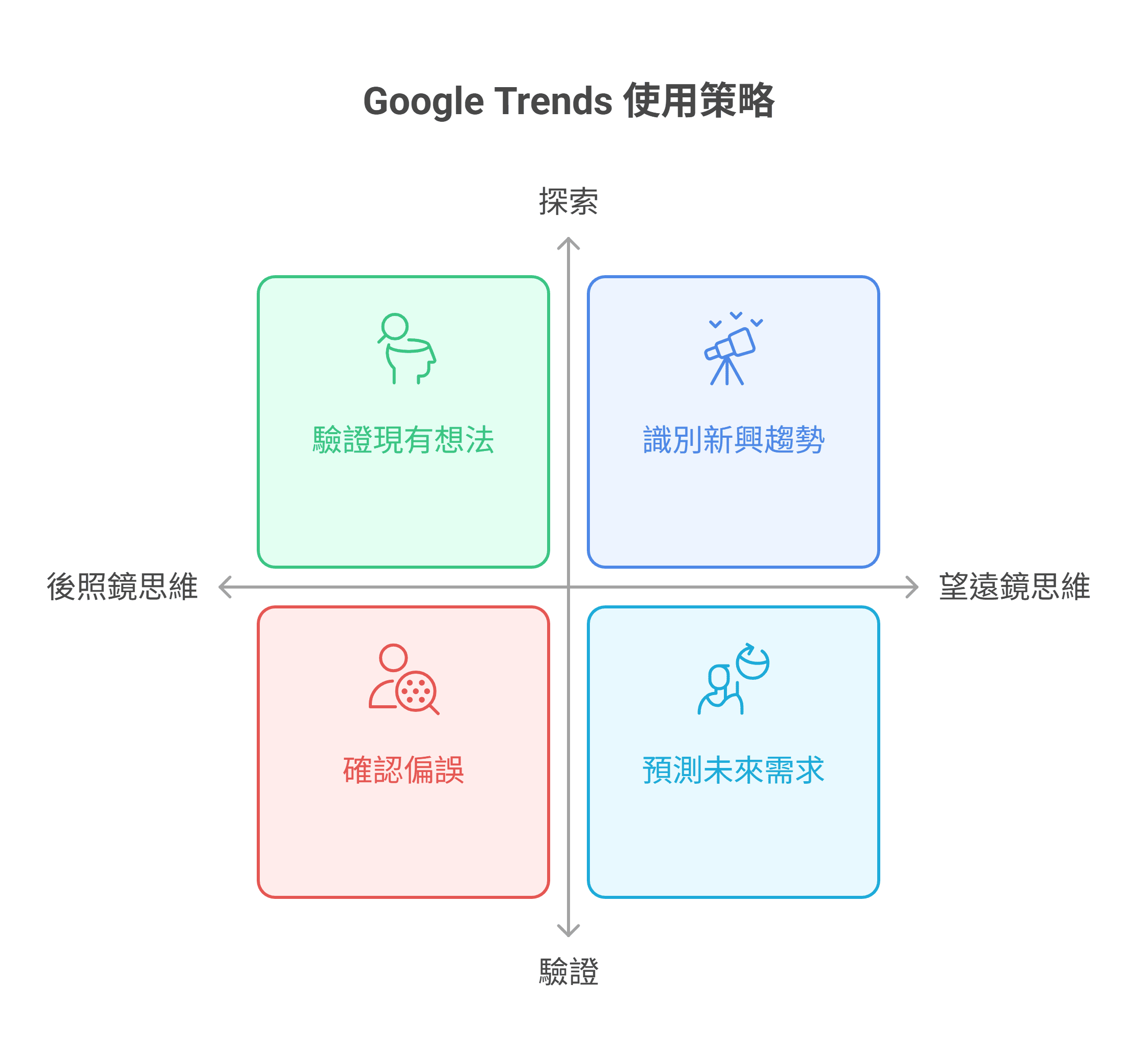

大多數人,甚至包括許多行銷人員,都把 Google Trends 當成一面「後照鏡」。他們的使用路徑是:先在腦中憑空冒出一個點子(「我想寫一篇關於『斷捨離』的文章」、「我想賣一款『燕麥奶』」),然後才打開 Google Trends,輸入關鍵字,看看後方(過去)的數據,以此「驗證」自己的想法是否熱門。

這個用法不能說錯,但它極度被動、淺層,且充滿了「確認偏誤」的風險。你只是在為自己已有的想法找佐證,而不是在探索市場真正的機會。

然而,頂尖的策略家與創作者,卻把 Google Trends 當成一架高倍率的「望遠鏡」。他們的核心思維是「探索先於驗證」。他們用它來眺望遠方,掃描市場地平線上那些別人還未注意到的微光,看見消費者連自己都還沒能清晰表達的「隱性需求」與「未來風口」。

真正的分野,不在於你「用不用」Google Trends,而在於你是把它當成「後照鏡」,還是「望遠鏡」。

要實現從「後照鏡思維」到「望遠鏡思維」的躍遷,你需要一個系統化的分析框架。以下,我將「望遠鏡」的用法,拆解成四個具體、可操作的核心框架。

Google Trends 望遠鏡教學一:市場潛力驗證器

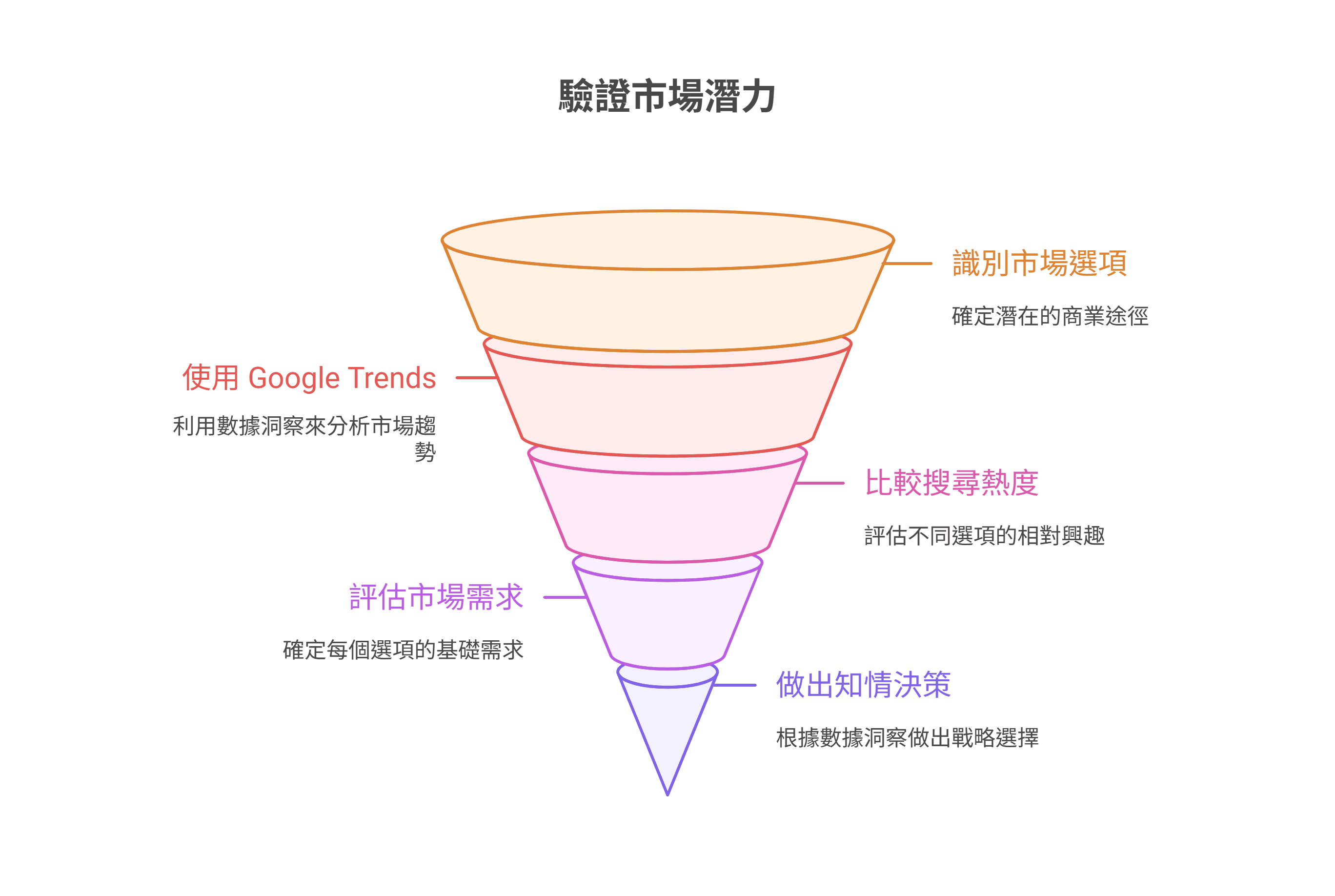

在投入任何實質性的時間、金錢、人力成本之前,先驗證你的核心點子是否存在真實的市場關注度。這就像在航海前,先確認目的地是否真的存在,而不是一片虛無的幻影。

想像一下,你準備在一個新興的社區開店。你腦中有兩個選項:「手沖咖啡店」和「珍珠奶茶店」。憑感覺,你覺得現在文青風盛行,手沖咖啡似乎更酷、更有格調。但這種「感覺」可靠嗎?

這時,你打開 Google Trends,將地區設定為你所在的城市,時間拉到過去 12 個月,然後分別輸入「手沖咖啡」和「珍珠奶茶」進行比較。結果圖表顯示,「珍珠奶茶」的搜尋熱度穩定地高於「手沖咖啡」三到四倍。這數據並非讓你必須放棄咖啡店,但它提供了一個冷靜的現實:這個市場對珍珠奶茶的基礎需求遠大於手沖咖啡。你的咖啡店可能需要更獨特的賣點、更強的行銷力道,才能在一個相對小眾的市場中存活。這就是從 0 到 1 的第一步,用數據為你的熱情校準方向。

Google Trends 望遠鏡教學二:在正確的時間,做正確的事

市場的需求,如同潮汐,有其自然的漲退規律。違背規律,事倍功半;順應規律,事半功倍。這個框架的目標,就是洞察特定主題的週期性,讓你的行銷資源能精準地投放在需求浪潮的最高點。

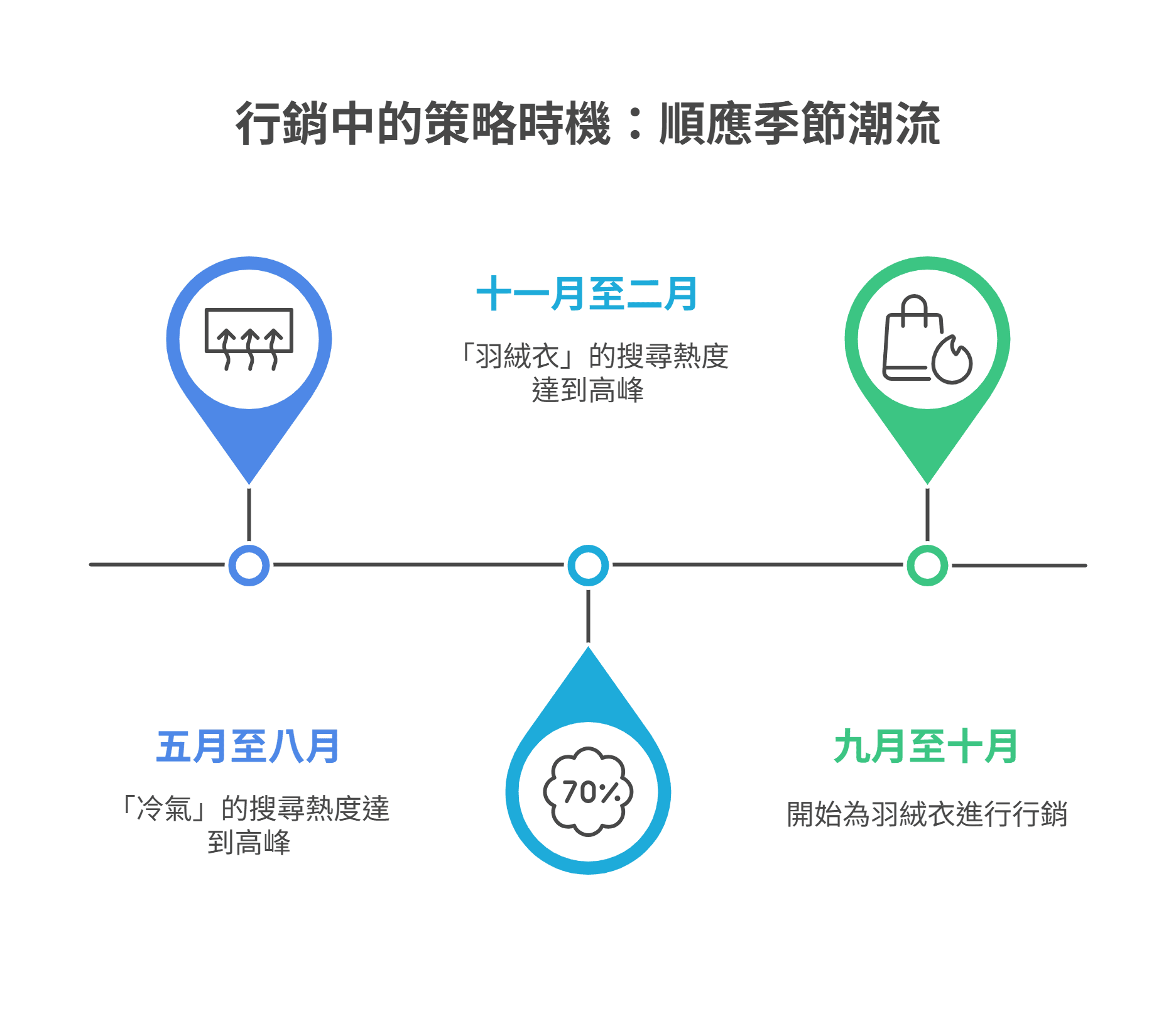

讓我們來看一個極端又經典的案例:「冷氣」與「羽絨衣」。如果你在 Google Trends 中將地區設為台灣,比較這兩個關鍵字過去五年的搜尋趨勢,你會看到一幅完美的「雙人舞」。每年 5-8 月,「冷氣」的搜尋熱度如火山般噴發,而「羽絨衣」則沉寂在谷底;到了 11-2 月,情況則完全反轉。這張圖的價值在於,它將抽象的「季節性」概念,轉化為肉眼可見的數據曲線。對於一個服飾電商來說,這意味著他們應該在 9-10 月就開始預熱羽絨衣的行銷內容,而不是等到寒流來襲才手忙腳亂。這個羅盤,能指引你何時該「播種」,何時該「收割」。

Google Trends 望遠鏡教學三:發現別人看不見的機會

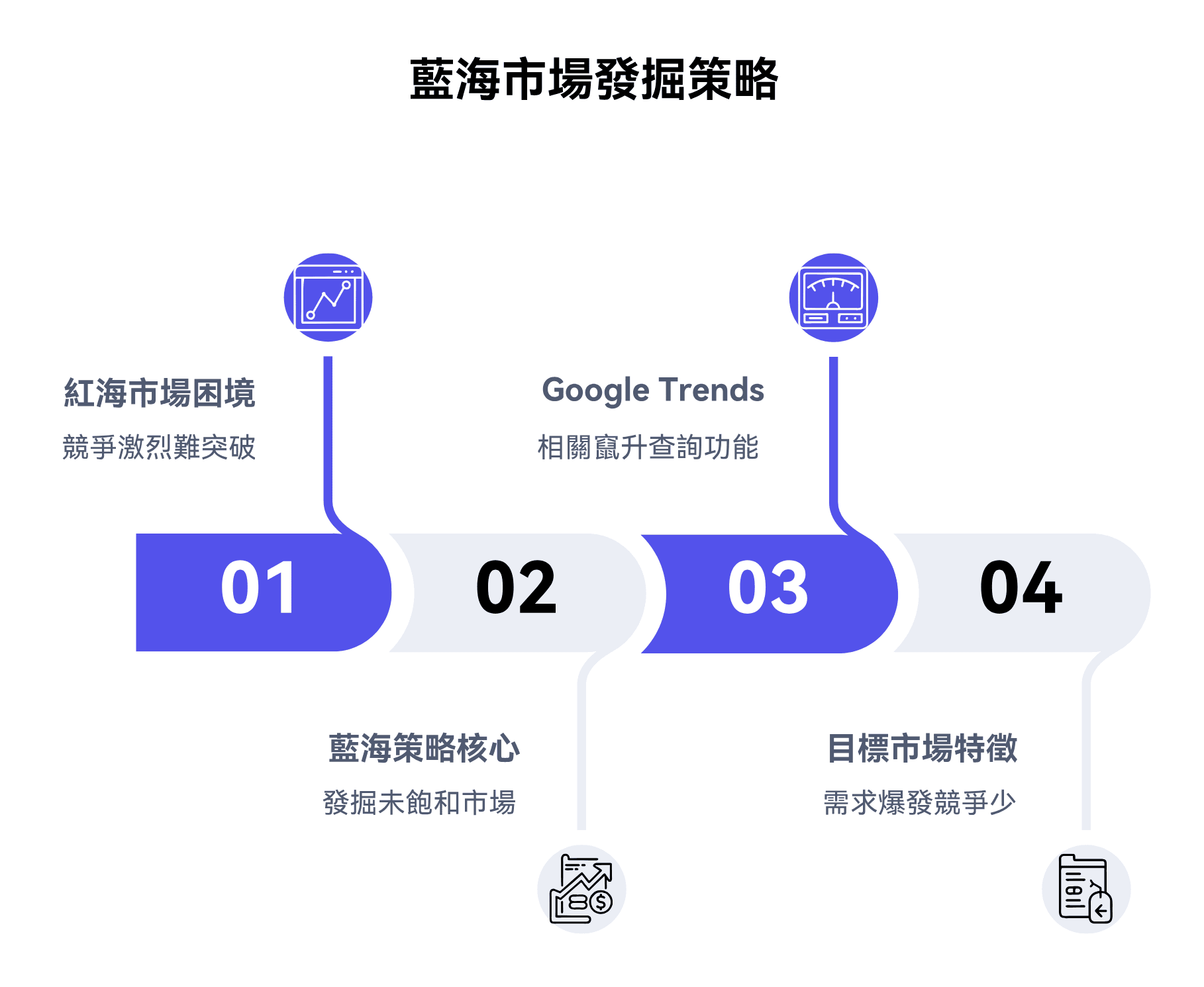

在競爭激烈的紅海市場中廝殺,不如另闢蹊徑,找到一片屬於自己的藍海。這個框架的核心,就是利用 Google Trends 的「相關竄升查詢」功能,去發掘那些即將爆發、但競爭尚不激烈的潛力市場與內容主題。

回想 2020 年疫情爆發初期。當時,所有人都瘋狂搜尋「口罩」。這是一個巨大的紅海市場。但如果你當時觀察「口罩」的「相關竄升查詢」,你會看到一些有趣的新詞彙開始冒出頭:「口罩收納」、「口罩香氛扣」、「口罩繩」、「口罩套」。這些查詢,代表著市場在滿足了「有口罩戴」這個核心需求後,衍生出的新需求——如何「方便地攜帶」、「戴得更舒適」、「戴得更好看」。每一個竄升的查詢,都是一個潛在的藍海商機。那些最早洞察到這些信號並迅速推出對應產品的商家,就在紅海之外,開闢了一個全新的周邊產品生態系。這就是挖掘機的力量,從主礦脈旁,挖出更珍貴的稀有礦石。

Google Trends 望遠鏡教學四:品牌聲量與競品雷達

在商場上,不只要埋頭做事,更要抬頭看路,時刻關注自己在市場中的位置以及競爭對手的動態。這個框架,就是將 Google Trends 變成一個客觀、即時的儀表板,讓你隨時監控品牌聲量與競爭格局。

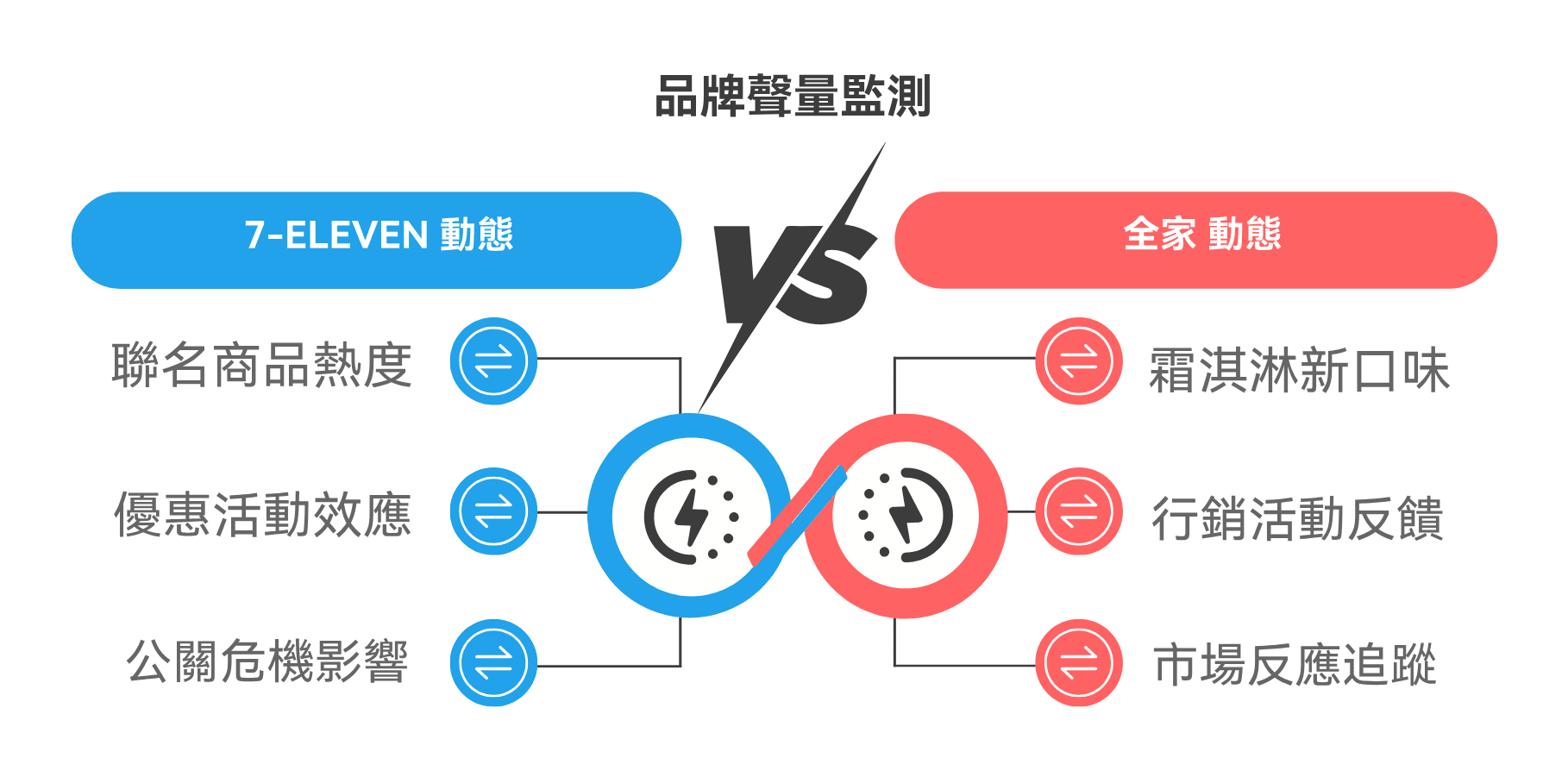

以台灣兩大連鎖便利商店「7-ELEVEN」與「全家」為例。將這兩個品牌名放入 Google Trends 進行比較,你會看到兩條纏鬥激烈的曲線。你會發現,每當其中一方的熱度出現一個明顯的高峰時,往往對應著現實世界中的大事件——可能是推出了成功的聯名商品(例如:全家的霜淇淋新口味)、舉辦了大規模的優惠活動(例如:7-ELEVEN 的咖啡買一送一),甚至是出現了重大的公關危機。這個雷達能幫助你回答:「最近競品在做什麼,市場反應如何?」、「我們上次的行銷活動,是否真的在消費者心中激起了水花?」它將虛無的「品牌聲量」,轉化為可被追蹤與分析的數據指標。

如何才能真正用好 Googel Trends?

理論框架再好,若不能落地執行,終究是空中樓閣。現在,讓我們針對上一章提出的四個 Google Trends 的使用方法,提供一一對應、具體可行的解決方案與行動步驟。

Googel Trends 使用方法一:執行「點子 PK 法」

行動步驟:

建立「點子候選清單」: 不要只執著於你腦中唯一的那個「完美點子」。無論是內容主題還是產品方向,強迫自己額外發想出至少兩個替代方案。

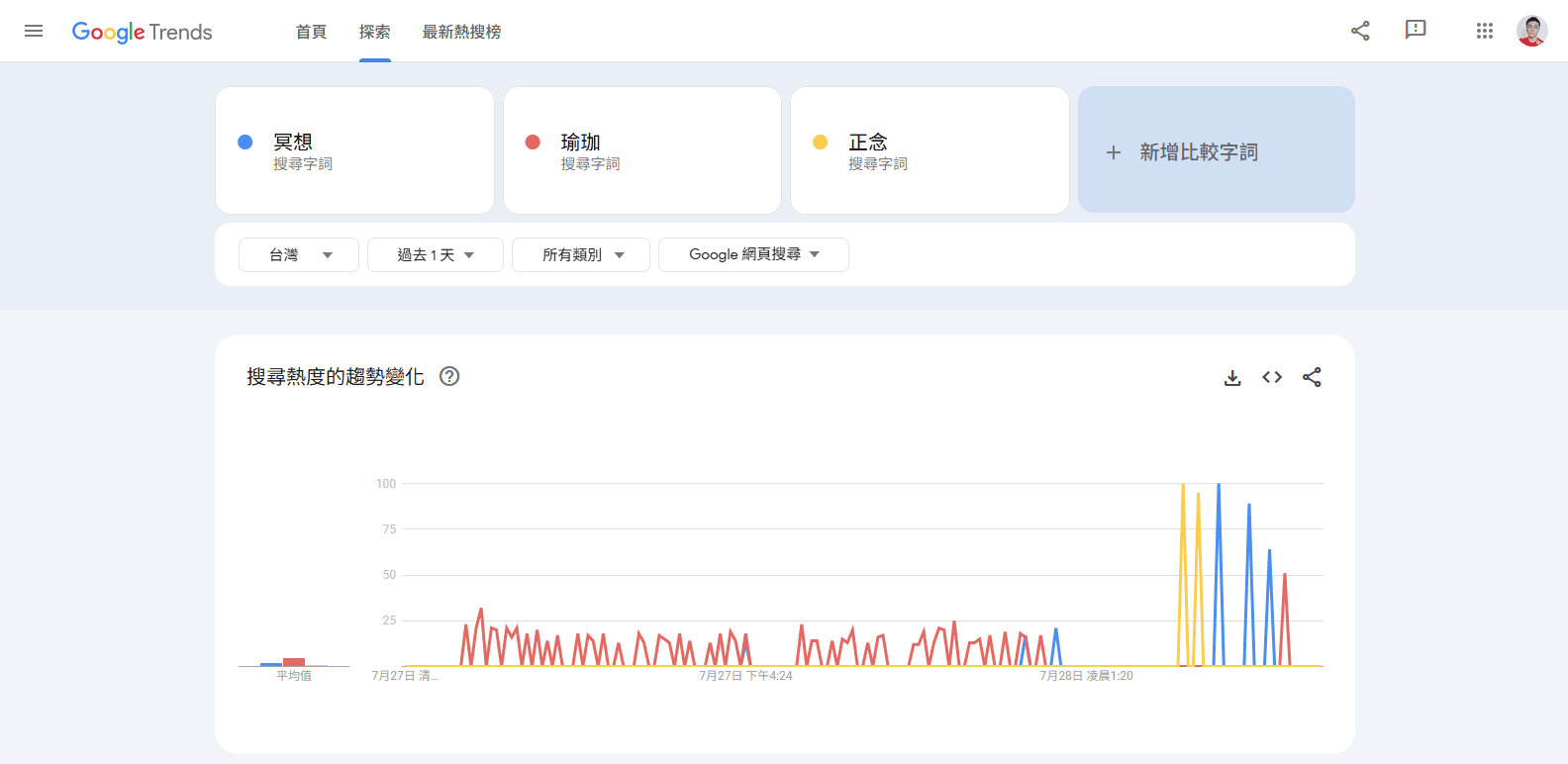

進行三方對決: 打開 Google Trends,將你的主要點子和兩個替代方案的「核心關鍵字」同時放入比較。例如,比較「冥想」、「瑜珈」、「正念」三者的市場關注度。

數據輔助決策: 觀察趨勢圖,哪個點子的基礎熱度更高?哪個呈現穩定的上升趨勢?哪個季節性波動較小?用這些客觀數據,輔助你感性的判斷,做出第一輪的戰略篩選。這能極大程度地避免你從一開始就投入一個偽需求。

Googel Trends 使用方法二:繪製「行銷行事曆」

行動步驟:

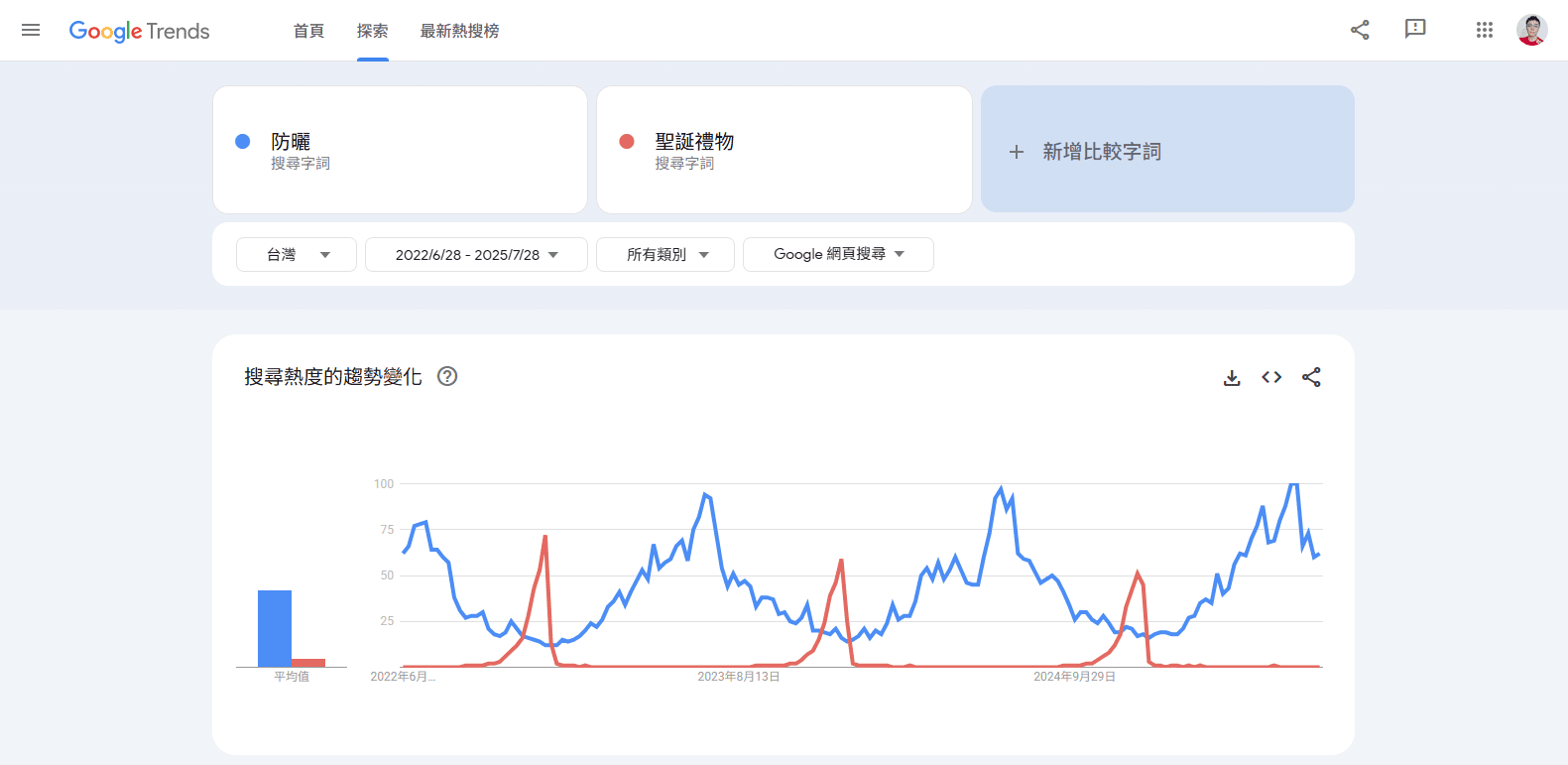

拉出歷史數據: 針對你的核心產品或內容主題(例如:「防曬」、「聖誕禮物」),在 Google Trends 拉出過去至少三年的搜尋數據,以觀察穩定規律。

標示「起飛點」與「高峰點」: 在年度圖表中,明確標示出每年搜尋熱度開始顯著爬升的「起飛點」,以及達到頂峰的「高峰點」。

制定前導行銷計畫: 你的行銷活動不應該在「高峰點」才開始,而應該在「起飛點」前 2-4 週就啟動。將這些關鍵日期填入你的年度行銷行事曆,提前規劃好內容製作、廣告投放與社群預熱的節奏。

Googel Trends 使用方法三:建立「每週靈感探勘」儀式

行動步驟:

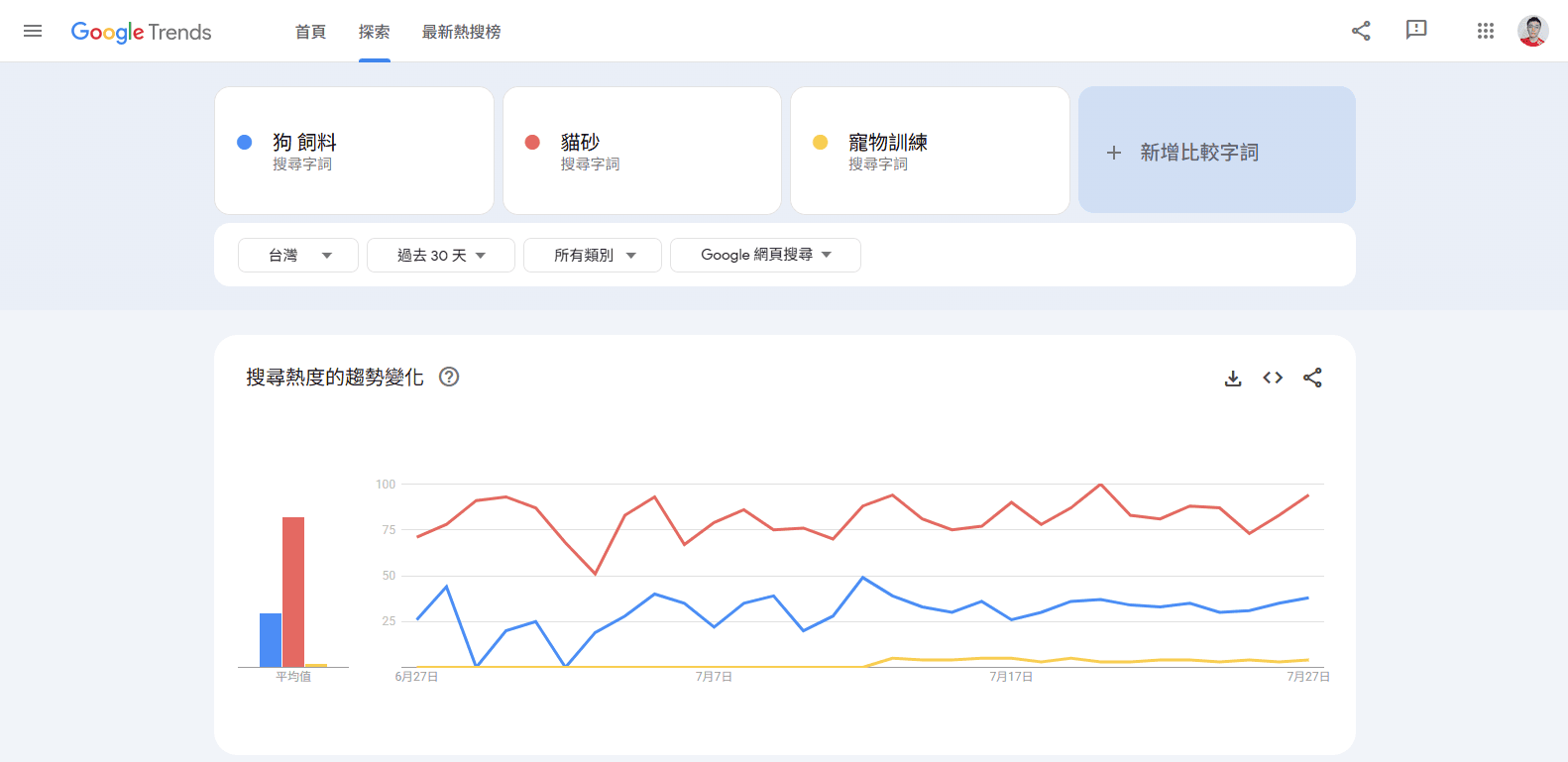

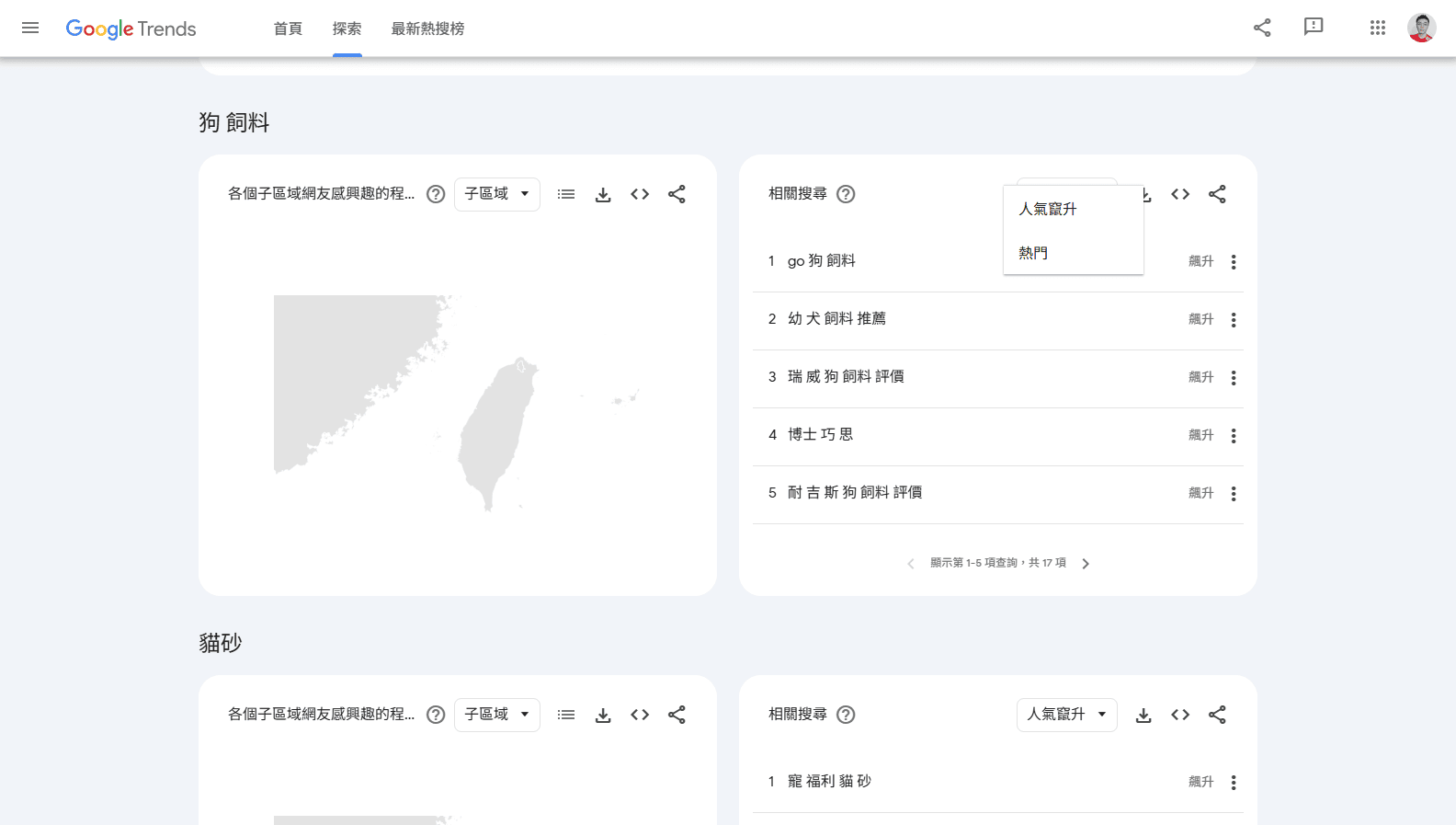

鎖定核心領域: 列出你所在領域的 3-5 個最核心、最上位的關鍵字(例如,如果你做寵物內容,可以是「狗 飼料」、「貓砂」、「寵物訓練」)。

設定探勘儀式: 每週固定一個時間(例如,週一早上),將這些核心關鍵字逐一放入 Google Trends,然後專注查看過去 7 天或 30 天的「相關查詢」中的「竄升」列表。

建立「潛力主題庫」: 將所有看到的、有潛力的竄升關鍵字,記錄在一個共享文件或筆記本中,並簡要註記你的初步想法。這個主題庫,將成為你源源不絕的內容靈感與新產品創意的來源。

Googel Trends 使用方法四:執行「每月品牌健檢」

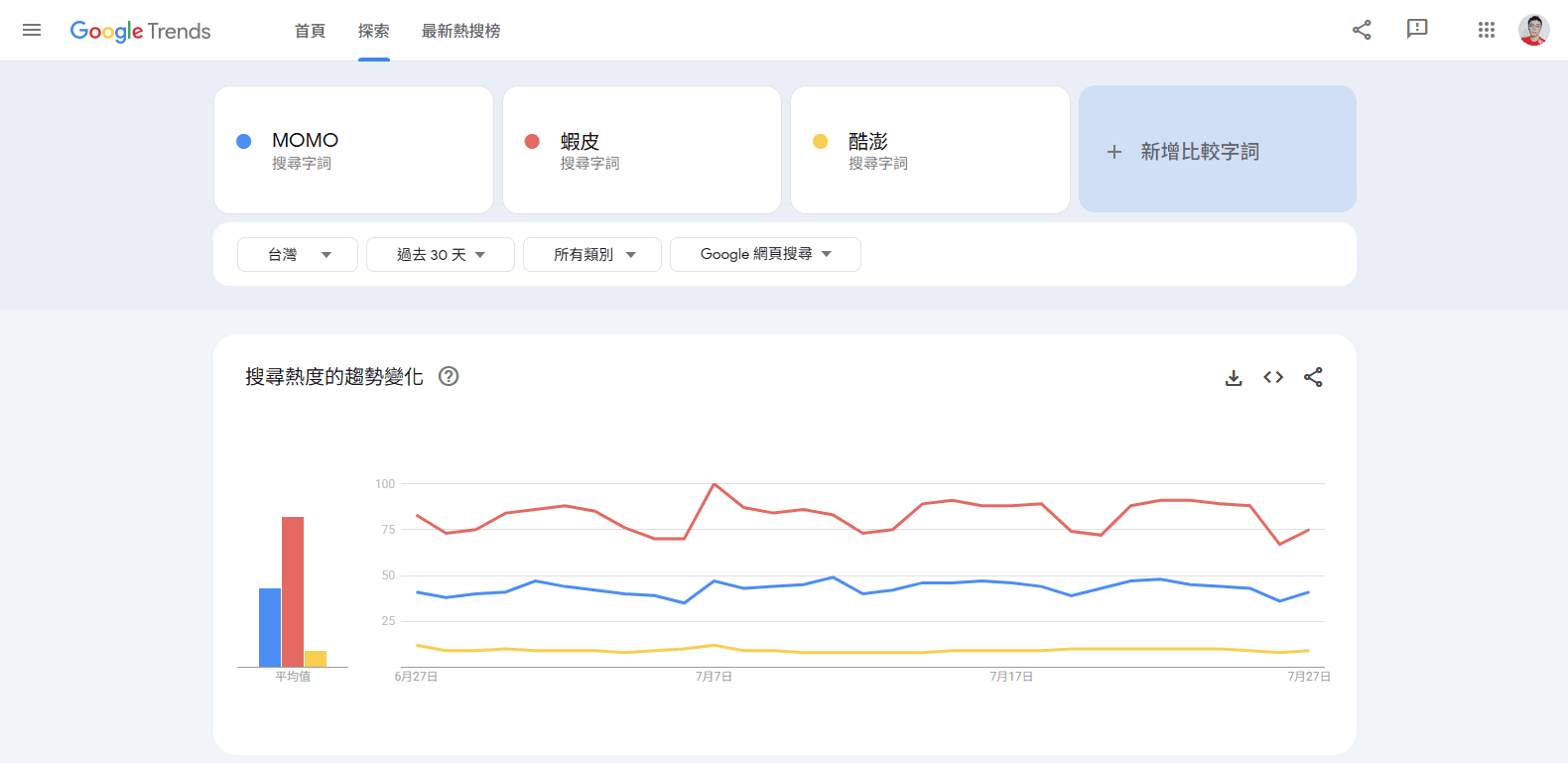

行動步驟:

設定監控列表: 將你的品牌名,以及 2-3 個你最主要的競爭對手品牌名,設為一個固定的比較組合。

每月定期健檢: 在每個月初,固定生成一份過去 30 天的品牌聲量比較圖。

異常波動分析: 如果圖表出現任何一方的異常高峰或低谷,立即展開「情報偵蒐」。去 Google 新聞、社群媒體、論壇搜尋,找出造成這次波動的具體事件是什麼。是成功的行銷活動?是負面新聞?還是 KOL 的推薦?將分析結果記錄下來,作為未來策略的參考。

延伸思考:實踐中的挑戰與應對

實踐這些解方時,你可能會遇到一個挑戰:關鍵字太新或太小眾,以至於 Google Trends 顯示「資料不足」。這時,不要氣餒。這本身就是一個信號,意味著這個市場可能還處於極度早期的階段。你的策略應該是,尋找它的「上位關鍵字」或「替代性需求」來進行間接分析。例如,如果「AI 詠唱師」這個詞沒有數據,你可以試著分析「ChatGPT 應用」、「AI 繪圖」、「Prompt Engineering」這些更廣泛的詞彙,來間接評估市場的潛在溫度。

什麼是 Google Trends API?

手動操作非常強大,但它有一個天生的限制:效率。如果你想一次分析上百個關鍵字,或是每天自動監測趨勢變化,手動操作就像在餐廳臨櫃點餐,一次只能點五道菜,非常耗時。

就在最近,Google 投下了一顆震撼彈:他們正式推出了 Google Trends API 的早期測試版!

Google Trends API 是由 Google 官方推出,用於以程式化方式(Programmatically)存取 Google Trends 數據的各種官方函式庫或工具。

這些官方 API 的主要目的是為了解決透過官方網站手動查詢和下載數據的低效率問題,讓數據科學家、研究人員和市場分析師能夠進行大規模、自動化的數據擷取與分析。

從「手動查詢」到「自動化資料流」

API(應用程式介面),就像是餐廳老闆給了你一條「直通廚房的專線」。

你不用去櫃檯排隊,而是可以直接把你的「菜單」(想查詢的上百個關鍵字列表)透過這條專線傳給廚房。廚房會自動、快速地把所有「菜色」(搜尋數據)準備好,然後直接送到你的「餐桌」上(你的程式或資料庫裡)。

這個進化的核心差異在於:規模化、自動化、整合性。

你能透過 Google Trends API 拿到哪些「寶藏數據」?

根據 Google 在他們官方部落格上宣布 的資訊,Google Trends API 提供的數據規格相當大方:

- 時間跨度長達 5 年: 足以回溯重要的週期性事件(如選舉、奧運)。

- 多種時間顆粒度: 數據可按日、週、月、年進行匯總。

- 精準的地理位置篩選: 可下探至國家或城市級別。

這為接下來的應用場景打開了巨大的想像空間。

現在 Google Trends API 正在進行 Alpha 測試,所有人可以登入 Google 並申請為 alpha 測試人員。

Google Trends API 的使用場景

理論講完,我們來點實際的。這個 API 對我們這些在第一線打仗的人,到底有什麼具體幫助?

你可以建立一個監測系統,每天自動抓取與你行業相關的數百個潛力關鍵字。當發現某個字(例如「Glamping」)的搜尋量出現「不尋常的早期增長訊號」時,系統就能立刻警報。這讓你能在話題成為紅海前搶先佈局,從「追趨勢」升級到「預測並創造趨勢」。

記者想寫關於「社會焦慮」的報導,可以透過 API 分析五年來「失眠」、「焦慮」、「心理諮商」的搜尋趨勢,並與重大社會事件進行比對。這些由海量搜尋數據支撐的圖表,將讓報導或研究論文更具說服力。

Google Trends API 的潛力遠不止於行銷。一家食品公司可以分析「植物肉」、「燕麥奶」的長期趨勢,來決定新產品研發方向;一個 App 開發商可以分析東南亞各國對其產品的搜尋熱度,來決定市場擴張的優先順序。

Google Trends API 目前還處於非常早期的 「Alpha 測試」 階段。這意味著它還不是一個對所有人開放的成熟產品,名額極其有限,目的是為了收集回饋。

如果你認為自己有絕佳的應用場景,並且願意協助 Google 測試這個新工具,你可以主動出擊。Google 已經開放了申請管道,你可以透過填寫這份申請表單來爭取這張「天選之人」的入場券。

結論

從理解搜尋熱度的相對性,到掌握手動查詢的三大戰略,再到窺見 API 自動化的宏大潛力,我們完整地走過了一趟 Google Trends 的學習之旅。

Google Trends 的核心價值,不僅僅是學會一個工具,而是建立一種「以需求為始」的策略思維。當你開始用數據洞察代替主觀猜測,用趨勢分析校準你的熱情,你將不再是那個在黑暗中盲目摸索的創作者。

而 Google Trends API 的發布,實質上是將「搜尋趨勢數據」的應用潛力,提升到了一個全新的戰略高度。它讓數據的獲取從「人工苦力」變成了「智慧自動」,讓我們的洞察力從「點狀」擴展到了「面狀」。

雖然 Alpha 測試只是個開始,但它已經預示了一個新時代的來臨。當數據的力量變得前所未有地易於獲取時,真正的考驗,將是我們如何發揮創意去駕馭它。

真正的專家,不是比別人更會猜,而是比別人更懂得如何傾聽。而現在,你擁有了一套從手動到自動的完整傾聽工具。

那麼,你的第一步是什麼?

不要貪多。今晚就打開 Google Trends,執行一次我們提到的「點子 PK 法」。把你心中最想做的那個主題,和另外兩個你覺得「好像也不錯」的主題,並列比較。看看數據會告訴你什麼意想不到的故事。

請永遠記住:

偉大的成功,始於在正確的方向上,邁出第一步。